LES CLES DU DIMENSIONNEMENT

Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome

Photovoltaïque raccordé au réseau

Formations Professionnelles Photovoltaïques

Le bâtiment exposé aux bruits

Les différentes parties du bâtiment exposé aux bruits sont les suivantes.

Les façades

Les façades sont composées de parois opaques (murs, allèges…), de parties vitrées et d’entrées d’air. La qualité acoustique d’une façade est définie par son indice d’affaiblissement, dépendant des différents indices d’affaiblissement ou d’isolement des surfaces qui la composent.

Parois opaques

Suivant la loi de masse vue précédemment, plus la paroi est lourde plus la paroi opaque s’oppose à la transmission du bruit. En règle générale la masse des parois opaques donne un indice d’affaiblissement plus important que celui des fenêtres. L’isolement acoustique d’une façade est principalement lié au rapport surface opaque / surface vitrée, à la qualité du vitrage, aux entrées d’air et dans certains cas aux coffres de volets roulants.

Transmission du bruit par la façade

Parois vitrées

Quand la surface vitrée est doublée, les pertes d’isolement sont estimées à 3 dB(A). À masse surfacique égale, un vitrage feuilleté a très souvent un affaiblissement acoustique supérieur à un double vitrage composé de vitrages identiques avec lame d’air, mais il est moins isolant du point de vue thermique. Des performances importantes sont obtenues avec des vitrages doubles, comportant des verres feuilletés acoustiques.

Les performances acoustiques d’une fenêtre sont également liées à la nature du matériau constituant la menuiserie. Quels que soient l’huisserie et le vitrage, la performance finale dépend de la parfaite étanchéité de la fenêtre.

Entrées d’air

Elles sont caractérisées par leur indice d’isolement acoustique Dne en dB(A). Pour des indices élevés on s’orientera vers des dispositifs spéciaux placés dans l’épaisseur de la maçonnerie.

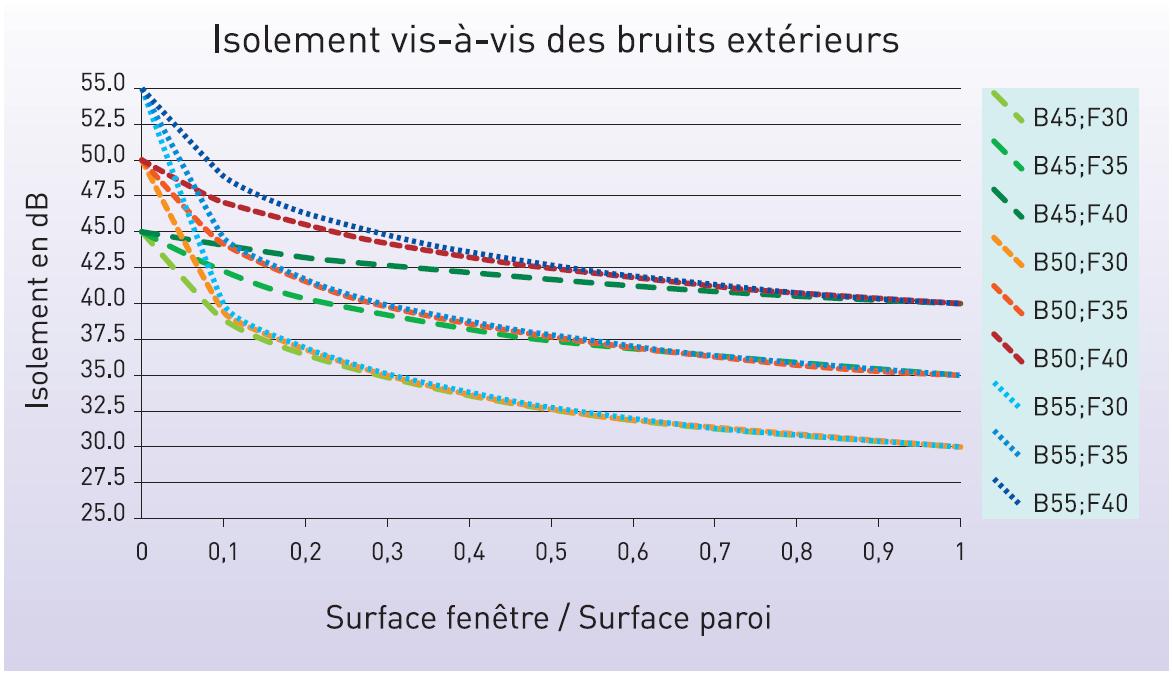

Exemple d’abaque représentant l’isolement vis-à-vis des bruits extérieurs, résultant de la combinaison de :

- 3 indices d’affaiblissement de la partie opaque de la façade (dans le cas présent du béton), à savoir : 45, 50 et 55 dB.

- 3 indices d’affaiblissement de la partie vitrée, à savoir : 30, 35 et 40 dB.

- 3 mètres de profondeur (perpendiculairement à la façade).

- 4 mètres de largeur (façade).

- 2,50 mètres de hauteur.

Pour une façade sans fenêtre, 45 dB représente l’isolement que l’on peut atteindre avec un voile béton de 14 cm d’épaisseur, doublé avec un PSE normal et des transmissions latérales conséquentes. 55 dB représente l’isolement de ce même voile béton doublé d’un PSE élastifié et des transmissions latérales normales à faibles.

| Affaiblissement de la paroi (dB) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| S béton | S fenêtre | S fenêtre / S paroi | B45;F30 | B45;F35 | B45;F40 | B50;F30 | B50;F35 | B50;F40 | B55;F30 | B55;F35 | B55;F40 |

| 10 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |

| 9 | 1 | 0.1 | 38.7 | 42.0 | 44.0 | 39.4 | 43.7 | 47.0 | 39.7 | 44.4 | 48.7 |

| 8 | 2 | 0.2 | 36.3 | 40.4 | 43.3 | 36.6 | 41.3 | 45.4 | 36.8 | 41.6 | 46.3 |

| 7 | 3 | 0.3 | 34.7 | 39.1 | 42.7 | 35.0 | 39.7 | 44.1 | 35.0 | 40.0 | 44.7 |

| 6 | 4 | 0.4 | 33.6 | 38.2 | 42.1 | 33.7 | 38.6 | 43.2 | 33.8 | 38.7 | 43.6 |

| 5 | 5 | 0.5 | 32.7 | 37.4 | 41.6 | 32.8 | 37.7 | 42.4 | 32.8 | 37.8 | 42.7 |

| 4 | 6 | 0.6 | 32.0 | 36.8 | 41.2 | 32.0 | 37.0 | 41.8 | 32.0 | 37.0 | 42.0 |

| 3 | 7 | 0.7 | 31.3 | 36.2 | 40.8 | 31.4 | 36.3 | 41.2 | 31.4 | 36.4 | 41.3 |

| 2 | 8 | 0.8 | 30.8 | 35.7 | 40.5 | 30.8 | 35.8 | 40.7 | 30.8 | 35.8 | 40.8 |

| 1 | 9 | 0.9 | 30.3 | 35.2 | 40.1 | 30.3 | 35.3 | 40.2 | 30.3 | 35.3 | 40.3 |

| 0 | 10 | 1 | 29.8 | 34.8 | 39.8 | 29.8 | 34.8 | 39.8 | 29.8 | 34.8 | 39.8 |

Isolement vis-à-vis des bruits extérieurs

On observe que le béton est suffisamment performant pour que le résultat soit déterminé :

- Exclusivement par la fenêtre, si la surface vitrée dépasse la moitié de la surface totale de la façade.

- En grande partie par la fenêtre, si la surface de la partie vitrée est comprise entre 1/5 et la moitié de la surface totale de la façade.

Les toitures

Elles sont parfois les éléments les plus légers de l’enveloppe et, dans ce cas, elles peuvent être les éléments prépondérants de l’exposition aux bruits aériens extérieurs. La masse des toitures terrasse les rend généralement très isolantes aux bruits aériens et peu sensibles aux bruits d’impacts dus à la pluie ou à la grêle, contrairement à certains matériaux légers qui se révèlent bruyants sous l’effet de la pluie (bac métallique, par exemple).

Les planchers

Ils doivent limiter la transmission des bruits aériens et des bruits de chocs. Pour les bruits aériens, la problématique est identique à celle des murs. Pour les bruits de chocs, l’utilisation de certains revêtements de sol ainsi que la technique de dalle flottante en limitent la transmission.

Les revêtements de sol

Les revêtements de sol se classent en deux groupes : les revêtements souples (plastiques et textiles) et les revêtements durs (carrelages et parquets). L’interposition d’une sous-couche résiliente ou d’une dalle flottante améliorera l’efficacité d’isolation acoustique aux bruits de chocs entre locaux. La dalle flottante présente l’avantage de permettre une excellente performance aux bruits d’impacts, indépendamment de tout revêtement de sol : l’utilisateur gagne en liberté de choix.

Remarque : En l’absence de dalle flottante, de nombreux contentieux apparaissent avec le voisinage quand un occupant décide de changer son ancien revêtement de sol.

Les équipements techniques

On entend par équipements techniques, les ascenseurs, les installations sanitaires, les installations de chauffage et de climatisation, de ventilation, les installations motorisées, etc. Le bruit de ces équipements techniques peut être transmis à l’intérieur du bâtiment lui-même mais également au voisinage.

Pour limiter le niveau de transmission à l’intérieur du bâtiment, la désolidarisation des équipements par rapport à la structure du bâtiment sera le plus souvent nécessaire. La mise en place d’un capot insonorisant sera parfois nécessaire sur certains équipements. De préférence, il vaut mieux accrocher les canalisations sur les parois lourdes. Les gaines techniques devront être isolées et les gaines et canalisations devront notamment être désolidarisées de la structure en traversée de plancher et de cloisons.

D’une manière générale, la désolidarisation est plus facile et plus efficace quand l’équipement (ou la canalisation) est fixé, par l’intermédiaire de supports anti-vibratiles, à des parois lourdes.