LES CLES DU DIMENSIONNEMENT

Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome

Photovoltaïque raccordé au réseau

Formations Professionnelles Photovoltaïques

Assainissement collectif : Station d’épuration

PRINCIPE

Les eaux usées sont acheminées jusqu’à une station d’épuration (STEP), qui se situe le plus souvent à l’extrémité du réseau de collecte. L’eau est alors en partie traitée avant d’être rejetée dans le milieu naturel.

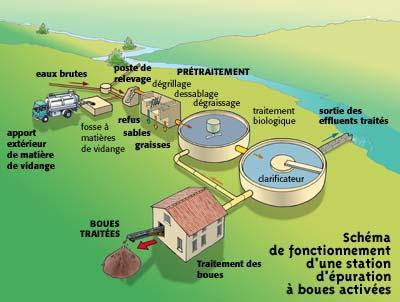

Schéma de fonctionnement d'une station d'épuration

Une station d’épuration rassemble une succession de procédés qui permettent, petit à petit, de purifier l’eau.

Les prétraitements

Les dispositifs de prétraitements ont pour but d’éliminer les éléments solides ou particulaires les plus grossiers, susceptibles de gêner les traitements ultérieurs ou d’endommager les équipements : déchets volumineux (dégrillage), sables (dessablage) et corps gras (dégraissage - déshuilage).

Le dégrillage consiste à faire passer les eaux usées au travers d’une grille dont les barreaux retiennent les éléments les plus grossiers. Après nettoyage des grilles par des moyens mécaniques, manuels ou automatiques, les déchets sont évacués avec les ordures ménagères. Le tamisage, qui utilise des grilles de plus faible espacement, peut parfois compléter cette phase du prétraitement.

Le dessablage et le déshuilage-dégraissage consistent ensuite à faire passer l’eau dans un premier bassin où les matières plus lourdes que l’eau (sables, graviers,...) se déposent au fond, puis elle passe dans un deuxième bassin, où les graisses seront récupérées en surface. L’injection des microbulles d’air permet d’accélérer la flottation des graisses. Les sables sont récupérés par pompage alors que les graisses sont raclées en surface. On enlève ainsi de l’eau les éléments grossiers et les sables de dimension supérieure à 200 µm ainsi que 80 à 90 % des graisses et matières flottantes (soit 30 à 40 % des graisses totales).

Les traitements primaires et physico-chimiques

Après les prétraitements, il reste dans l’eau une charge polluante dissoute et des matières en suspension.

Dans le traitement primaire, on utilise surtout des procédés physiques (décantation) et parfois des procédés physico-chimiques (coagulation-floculation) pour éliminer une partie des matières en suspension. Ces traitements consistent à éliminer environ 70 % des matières en suspension dans un bassin de décantation. Les traitements physico-chimiques permettent d’agglomérer ces particules par adjonction d’agents coagulants (chlorure ferrique) et floculants (sels de fer ou d’alumine, chaux...). L'effet conjugué des deux produits favorise la concentration des matières en suspension sous forme de « flocs ». Ces matières en suspension se déposent au fond du bassin et sont ensuite récupérées par raclage du fond du bassin.

Les traitements biologiques

Il consiste à reproduire, mais en accéléré, le processus naturel qui existe dans les rivières. Les eaux arrivent dans un bassin où se sont développées des bactéries. Ces êtres vivants microscopiques vont digérer les impuretés et les transformer en boues. Ces techniques se réalisent avec oxygène (aérobies) ou sans oxygène (anaérobies). En France, c’est le procédé des boues actives (avec oxygène) qui est le plus répandu.

La décantation secondaire

La décantation secondaire assure la séparation des boues biologiques et de l'eau. Les boues décantent au fond du clarificateur dont une partie réalimente les bassins d'aération. Le clarificateur permet une dépollution à environ 90 %. L'eau épurée restée en surface est rejetée au milieu naturel.

EFFICACITE

Les abattements moyens réalisés par les STEP sont estimés à 95% pour la DBO5, de 90% pour la DCO et de 94% pour les MES.

ENTRETIEN ET COUTS

L’investissement peut être évaluée à 380 €/EH pour une station de 2 000 EH, à 250 €/EH pour une station de 50 000 EH et à 220 €/EH pour une station de 100 000 EH [1]. A titre d’exemple, pour illustrer ces chiffres, la station d’épuration de Haguenau (Bas-Rhin), mise en service en 2004, dimensionnée pour une capacité de 57 500 EH, a nécessité un investissement de 12,2 M€ HT, soit un coût moyen de 212 €/EH.

Les coûts de fonctionnement d’une station d’épuration sont fonction de la taille de l’ouvrage et des traitements qui y sont réalisés. Ces coûts se répartissent sommairement de la façon suivante : Les frais du personnel (entretien, contrôle…), les frais énergétiques (pompes, soufflantes d'air et brassage) et les frais de traitement des boues.

Pour les stations d’épuration biologique classiques de moins de 20 000 EH, le coût est de l’ordre de 15 à 25 €/EH. Pour le même type de stations de 20 000 à 50 000 EH, le coût peut varier de 8 à 15 €/EH.

EH : Equivalent Habitant

AVANTAGES ET INCONVENIENTS

| Avantages | Inconvénients |

|---|---|

|

Très bonnes performances épuratoires Relativement faible emprise au sol au regard de la capacité de traitement de ce type de station Possibilité de réaliser des installations closes (lutte contre les odeurs et les bruits) |

Coût élevé des installations (investissement et exploitation) |