LES CLES DU DIMENSIONNEMENT

Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome

Photovoltaïque raccordé au réseau

Formations Professionnelles Photovoltaïques

L’exposition aux polluants physico-chimiques de l’air

L’air extérieur et l’air intérieur peuvent être chargés en trois grandes catégories de polluants : les particules inertes, les particules « vivantes » et les polluants chimiques. Ces polluants sont d’origine naturelle ou anthropique. Nous allons successivement traiter des problématiques posées par les particules inertes puis des polluants chimiques. Les particules « vivantes » ont été traitées dans les paragraphes précédents.

Les particules inertes

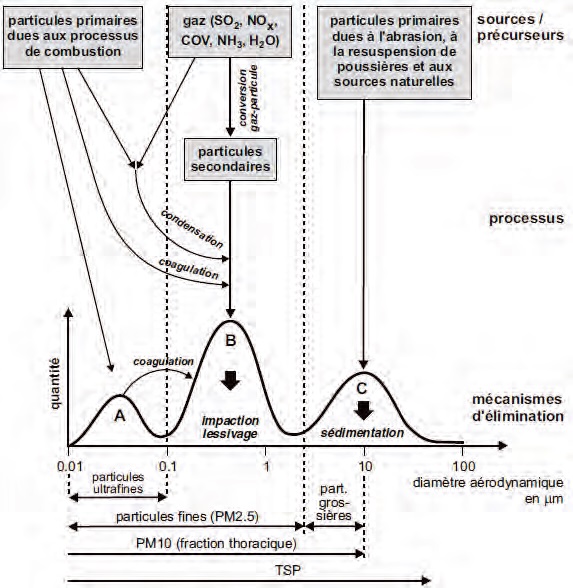

Les particules représentent un mélange, hétérogène en taille et en composition, de composés solides et/ou liquides en suspension dans l’air. La plupart de ces particules sont invisibles à l’oeil nu. L’ANSES, dans ses guides sur les particules, classe les particules en suspension selon leur diamètre défini selon la méthode de mesure :

- les particules dites ultrafines, d’un diamètre aérodynamique médian inférieur à 0,1 µm ; elles proviennent du processus de nucléation (formation de particules à partir des gaz) et disparaissent rapidement par coagulation entre plusieurs particules (ce phénomène de coagulation est naturel, et conduit à changement de classe) ;

- les particules fines, d’un diamètre aérodynamique médian inférieur à 2,5 µm ; elles proviennent des particules ultrafines qui grandissent par condensation de molécules gazeuses supplémentaires ou par coagulation ;

- les particules grossières, d’un diamètre aérodynamique médian supérieur ou égal à 2,5 µm ; elles proviennent de processus mécaniques (remise en suspension des poussières sédimentées, érosion des surfaces…)

Figure 2 : Aérosols présents dans l’atmosphère répartis en classes selon leur mode de formation et leur taille.

Les particules retrouvées en suspension dans l’air intérieur proviennent à la fois de l’air extérieur et des activités humaines réalisées à l’intérieur des locaux. L’origine des particules de l’air extérieur est représentée par les combustions naturelles et anthropiques, l’érosion éolienne, les embruns marins et les activités humaines entraînant une mise en suspension de poussières.

Les expositions dans les logements sont connues en France depuis l’étude de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) de 2006 [44]. Les médianes des concentrations en PM10 et PM2,5 dans la salle de séjour sont respectivement égales à 31,3 µg/m3 (max. = 523 µg/m3) et 19,1 µg/m3 (max. = 568 µg/m3). Peu de publications évaluent la pollution particulaire de l’air intérieur dans les établissements de soins. Wan et al. en 2011 ont évalué les concentrations en PM10, PM2 et PM1 dans des salles d’opérations de plusieurs types de chirurgie [45]. Les concentrations médianes, en µg/m3, s’échelonnaient entre 3 et 15,6 pour les PM10, 0,3 et 1,1 pour les PM2 et 0,2 et 0,7 pour les PM1. Les niveaux les plus faibles ont été observés dans une salle de chirurgie cardiaque équipée d’un plafond soufflant et disposant d’un taux de renouvellement d’air plus important (23R/h versus 15R/h dans les autres salles testées). Une publication plus ancienne a étudié les concentrations en PM2,5 et PM10 dans 4 établissements de soins de la ville de Guangzhou en Chine durant l’été dans les services de soins et les unités d’accueil des urgences [46]. Pour l’ensemble des sites et de la période étudiée, les concentrations en PM2,5 et PM10 ont varié de 40,94 à 214,91 µg/m3 et de 61,67 à 250 µg/m3 respectivement. Le ratio air intérieur/air extérieur moyen était de 1,01 pour les PM2,5 et 0,89 pour les PM10. Les concentrations en particules de l’air intérieur étaient corrélées avec les concentrations dans l’air extérieur (R2 de 0,78 pour les PM2,5 et R2 de 0,67 pour les PM10). Toutefois, les concentrations et la chimie des particules étant très variables dans le temps et dans l’espace, il est difficile d’extrapoler ces données aux établissements de soins français.

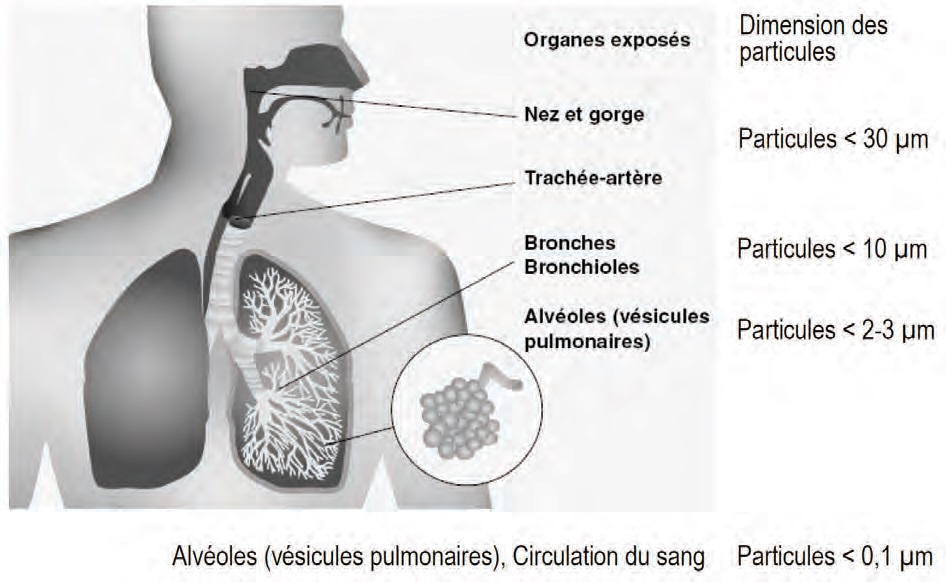

Le potentiel pathogène des particules vient en partie de leur possibilité de pénétrer profondément dans l’arbre respiratoire (Figure 3). Les particules les plus fines, inférieures à 1µm de diamètre, peuvent pénétrer jusqu’aux alvéoles pulmonaires.

Figure 3 : Dépôt des particules inhalées dans les voies respiratoires de l’être humain

Les effets sanitaires liés aux poussières dans l’air ambiant sont étudiés depuis de nombreuses années. Des synthèses ont été rédigées par les organismes nationaux et internationaux. Ces synthèses mettent en avant pour une exposition aiguë : des phénomènes inflammatoires respiratoires, des atteintes de la fonction vasculaire et des troubles du rythme cardiaque. Une augmentation de la mortalité et des hospitalisations pour pathologies cardio-respiratoires, ainsi que des aggravations d’asthme sont bien documentées en corrélation avec une augmentation des concentrations ambiantes en PM10 et PM2,5. Les études sur les expositions chroniques sont moins nombreuses mais des effets sanitaires significatifs ont été relevés (augmentation de la mortalité, augmentation de l’incidence et exacerbation des maladies respiratoires et des maladies cardio-vasculaires).

L’OMS propose des Valeurs Guide pour l’air ambiant (Tableau VII). Ces mêmes valeurs ont été retenues en Allemagne comme Valeurs Guide de qualité d’Air Intérieur (VGAI). L’ANSES, dans son expertise collective sur les particules dans l’air intérieur, n’a pas souhaité proposer de VGAI.

| PM2,5 | PM10 | |

|---|---|---|

| Exposition aiguë (24 heures) | 25 µg/m3 | 50 µg/m3 |

| Exposition chronique (année) | 10 µg/m3 | 20 µg/m3 |

| Tableau VII : Valeurs Guides de l’OMS pour les PM10 et PM2.5 pour des expositions par inhalation | ||

Composés chimiques dans l’air

Les sources de polluants atmosphériques chimiques sont elles aussi multiples. Leur classement peut être réalisé selon plusieurs facteurs : source fixe ou mobile, source ponctuelle ou continue, source naturelle ou anthropique, mécanisme de génération des polluants, ou encore selon leur échelle spatiale de diffusion (quelques mètres alentour à diffusion mondiale).

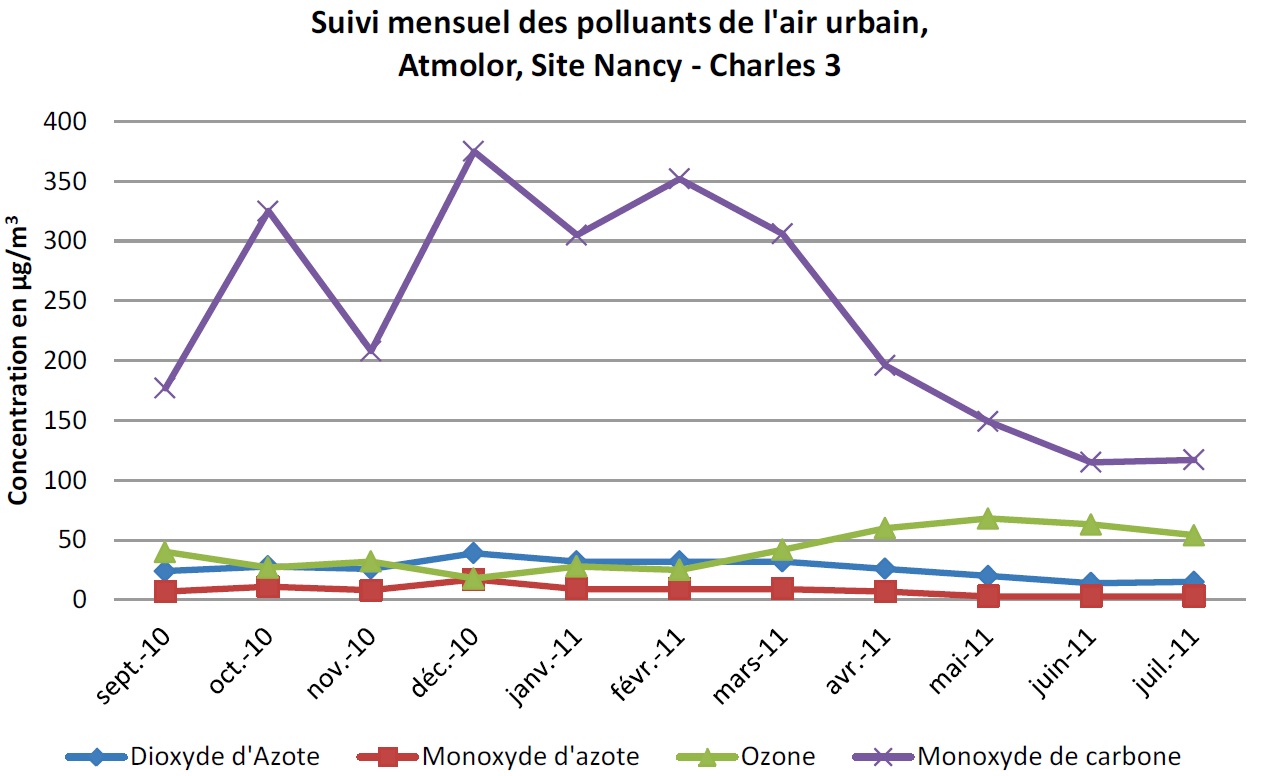

Pour l’air extérieur, les sources de pollution chimique sont représentées majoritairement par les phénomènes de combustion, qu’ils soient naturels ou anthropiques. Parmi les sources anthropiques, nous pouvons citer les installations de production de chaleur et d’énergie (individuelles, collectives ou industrielles), les installations d’incinération des déchets, les industries en général et les moyens de transport. Parmi les sources naturelles figurent par exemple les feux de forêt, les éruptions volcaniques ou le compostage et la biodégradation naturelle. L’hétérogénéité des sources d’émission et le pouvoir de diffusion des polluants dans l’air grâce au vent notamment ont introduit la notion d’échelle spatio-temporelle (déplacement ou modification par rapport au site de génération) pour distinguer les pollutions de l’air extérieur :

- Niveau local ou pollution de proximité : l’échelle de temps est de l’ordre de quelques heures. Ce type de pollution est surtout présent dans les zones de forte génération de polluant comme les zones fortement urbanisées.

- Niveau régional ou pollution à longue distance : l'échelle de temps est de l'ordre de quelques jours. Les polluants du niveau local sont entraînés à proximité mais aussi à des milliers de kilomètres de la source.

- Niveau global ou pollution planétaire : l'échelle de temps est de l'ordre de plusieurs années. Ce niveau de pollution a été mis en évidence pendant les années 80 avec la découverte de l’effet de serre et de la destruction de l’ozone stratosphérique.

Figure 4 : Suivi mensuel de 4 polluants atmosphériques sur le site Nancy – Charles III

Les polluants majoritaires retrouvés dans l’air intérieur sont bien souvent issus de sources de pollution extérieure. Néanmoins, des pollutions spécifiques de l’air intérieur sont connues. Nous pouvons notamment citer les émissions dues aux matériaux de construction et aux revêtements intérieurs (peintures, agglomérés, fibres minérales, produits d’entretien des locaux…), mais également le tabagisme. Les établissements de soins présentent les mêmes sources de pollution de l’air intérieur que les autres bâtiments. De plus, certaines activités spécifiques réalisées à l’intérieur des hôpitaux sont susceptibles de générer une pollution supplémentaire. Par exemple, les établissements sont de gros consommateurs de détergents/désinfectants et ils utilisent de nombreux gaz médicaux dont les gaz anesthésiques. Ainsi, M. Keirsbulck, dans le cadre d’un travail d’ingénierie concernant l’évaluation des risques liés aux polluants physico-chimiques à l’hôpital de Nice, a pu identifier les polluants spécifiques. Une vingtaine de polluants ont été relevés puis classifiés selon deux critères : la spécificité du polluant aux pratiques hospitalières et le caractère persistant ou toxique du polluant au regard des données de la littérature (Tableau VIII).

| Composés spécifiques des pratiques hospitalières | Composés majoritaires, non spécifiques des pratiques hospitalières |

|---|---|

| Produits d’entretien - Ammonium quaternaire - Polyhexanide - Acide peracétique - Ethanol - N-propanol |

- Formaldéhyde - Acétaldéhyde - Phtalates DEP, DnBP - Fibres Minérales Artificielles - Benzène, toluène, xylène, styrène - 1,2,4 triméthylbenzène - Dioxyde d’azote - Fumée de tabac environnementale - Particules PM |

| Gaz anesthésiants - Protoxyde d’azote - Desflurane - Sevoflurane |

|

| Tableau VIII : Relevé des polluants présents dans l’air intérieur de l’hôpital de Nice | |

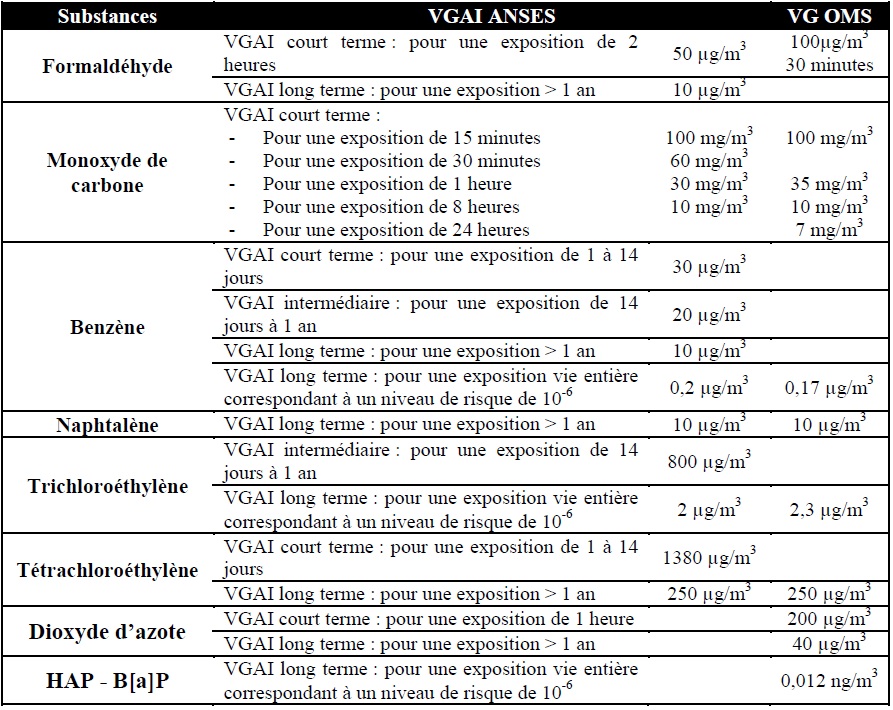

Hormis leur effet sur l’écosystème, les polluants chimiques présents dans l’air peuvent être responsables d’effets sanitaires. Les effets à court terme sont peu spécifiques pour la plupart des polluants traceurs que nous venons d’évoquer (SO2, NO2, O3, COV) : irritation oculaire, irritation des voies respiratoires pouvant aller jusqu’à des crises d’asthme, exacerbation des troubles bronchiques. Des effets sanitaires à long terme sont mis en évidence dans quelques études épidémiologiques, mais il est difficile d’en attribuer la survenue à un polluant spécifiquement plutôt qu’à l’ensemble des polluants (particules fines y compris). Néanmoins, parmi les COV, certains présentent un potentiel carcinogène comme le formaldéhyde et le benzène, fortement présents dans l’air intérieur et extérieur. Ces différents effets sanitaires ont amené à la création de Valeurs Guides pour l’Air Intérieur (VGAI) par l’ANSES en France et l’OMS au niveau international. La démarche est toujours en cours pour de nombreux polluants mais les Valeurs Guides existantes sont présentées dans le Tableau IX.

Tableau IX : Valeurs Guides de quelques polluants de l’air intérieur