LES CLES DU DIMENSIONNEMENT

Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome

Photovoltaïque raccordé au réseau

Formations Professionnelles Photovoltaïques

Les aérosols contenus dans l'atmosphère

Sont appelés aérosols toutes les particules en suspension dans l’air et provenant des activités industrielles et naturelles variées : les pollens, cristaux de sels marins, et sable apportés par les vents, les éruptions volcaniques, les poussières de météorites, les feux agricoles et de forêts, etc. La pluie, la neige et la grêle ne sont pas considérées comme des aérosols. Par opposition aux molécules des gaz permanents de l’air sec, les particules suspendues dans l’air ont des volumes, concentrations, distributions, formes et compositions de matériaux très divers. Leurs dimensions varient de quelques nanomètres à la centaine de micromètres pour les plus larges (particules géantes) ; elles sont sensiblement supérieures aux molécules d’air sec et comparables aux longueurs d’onde du rayonnement lumineux.

Ces aérosols sont principalement répartis dans deux couches illustrées sur la figure I-9 : l’une troposphérique de 1 à 3 km d’altitude affectée essentiellement par les tempêtes de poussières naturelles et les productions humaines, l’autre stratosphérique de 15 à 25 km d’altitude affectée par les éruptions volcaniques et les sources cosmiques. Par exemple, Michalsky a constaté qu’après l’éruption volcanique El Chichon en 1993 au Mexique, l’atténuation avait connu un pic de 11% dans le visible dans l’hémisphère nord pour des latitudes moyennes. L’atténuation provoquée par le mont Pinatubo en 1992 était de l’ordre de 15%. Ces deux volcans ont rejeté de 6 à 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre SO2 dans la stratosphère, devenant du H2SO4, puis un aérosol. Une autre étude effectuée lors d’une tempête de poussière au Nigeria a caractérisé une atténuation de l’éclairement énergétique de l’ordre de 50%.

Les aérosols sont caractérisés par deux coefficients :

- le paramètre α caractérise la taille moyenne des particules atmosphériques. Plus a est élevé plus il décrit des aérosols de petites tailles,

- la valeur du facteur de trouble d’Angström β, qui décrit la teneur en aérosols. Ce paramètre est calculé à partir de la valeur de l’éclairement énergétique direct normal (ou à partir de la visibilité horizontale).

- supérieure en site «pollué» à celle constatée en site rural,

- supérieure au-dessus du continent qu’au-dessus des océans,

- plus importante en période sèche.

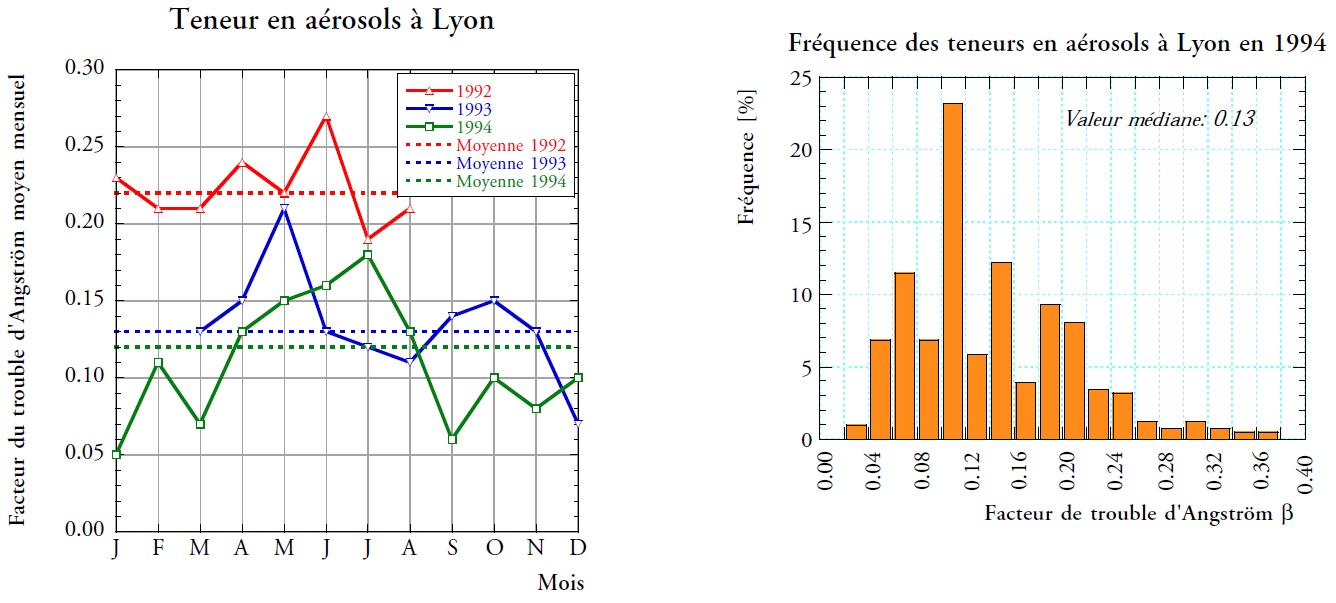

Les mesures d’éclairements énergétiques horizontaux global et diffus à la station météorologique de Vaulx-en-Velin permettent d’établir le facteur de trouble d’Angström ß moyen (selon la méthode décrite ci-dessous par Louche). Les deux graphes suivants, issus des données observées par Dominique Dumortier pendant les années 1992, 1993 et 1994, illustrent :

- le profil des moyennes mensuelles sur les années 1992, 1993 et 1994 ainsi que les trois moyennes annuelles,

- la distribution fréquentielle de β en 1994.

Figure I-15 : A partir des mesures réalisées par la station IDMP de Vaulx-en-Velin, on détermine la teneur en aérosols au cours du temps (les données de 1992, 1993 et 1994 ont été utilisées sur la base des données de [DUMORTIER, 1995]). Comme pour la teneur en eau, il n’est pas possible d’établir un profil annuel reproductible.

D’un point de vue pratique, on peut déterminer a et ß à partir de deux valeurs de l’atténuation aM(λ). On les détermine par spectrométrie sur deux longueurs d’onde en dehors des bandes d’absorption. Iqbal propose λ=380 et λ=500 nm. Ou bien, il est possible de ne réduire qu’à une seule mesure spectrale si on suppose que α=1,3 ou bien si cette mesure est réalisée à 1000 nm (l’exposant a n’entre plus dans le calcul de β).

Lorsque de telles mesures ne sont pas réalisées, β peut être estimé par mesure de la visibilité (en km). Nous obtenons une valeur du trouble dont la justesse dépend de l’approximation de la visibilité.

Enfin, Louche présente une élégante façon de déterminer β à partir de la valeur de l’éclairement énergétique direct normal, valeur souvent disponible soit par mesure directe, soit à partir des valeurs d’éclairements énergétiques horizontaux diffus et global (valeurs mesurées par la station météorologique de Vaulx-en-Velin). Louche utilise le modèle énergétique de Bird et Hulstrom et détermine l’atténuation de chacun des éléments atmosphériques excepté l’impact des aérosols. Connaissant les éclairements énergétiques directs normaux à la surface terrestre d’une part et extraterrestre d’autre part, il est aisé de calculer l’atténuation globale et donc celle résultante de la diffusion des aérosols. Plusieurs valeurs de α sont utilisées (1,0 et 1,3) mais n’affectent que faiblement la valeur finale de β.